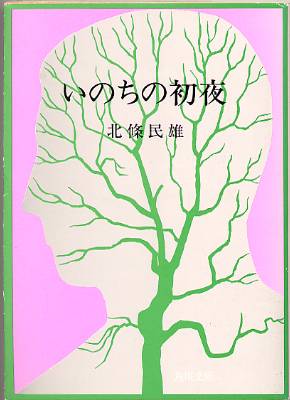

いのちの初夜/北条民雄 |

もう10年ほど前になるでしょうか。偶然、本屋さんでこの本を見つけてハンセン病というものを知りました。 神経質症でも「ライ病恐怖」という症状があり、どんなものかしら、なんて、思っていたのですが。 大正3年に生まれた北條氏は19才で発病し、昭和12年に24才で東京・東村山のらい療養所で亡くなりました。ライ病ではなく腸結核だったそうです。 この本は、氏の自叙伝のようなもので、療養所に入所するところから始まります。病気の宣告を受けてから、自分が世間から隔離されたというか、当時、人間としては扱われない、そんな自分を意識せざるを得ない葛藤の場面です。 療養所に入所する場面は、全身の消毒の状況です。 この小説全体には、重苦しい、どうにもならない、そんな状況に満ちあふれています。何をするにも氏は常に自分の病気を意識しています。楽しいはずのことにも、潜在的に「らい病」の自分を意識せざるを得ないのです。 圧巻は療養所のお祭りの情景でした。氏は第三者的に踊りの輪をながめています。ハンセン病は末梢神経が犯され、顔などの外見に病状が出るために、周りから見ると異様な感じがするのでしょう。氏はそのような患者が輪になって踊るのを自虐的にながめています。 なんのことはない、ハンセン病のウィルスって、とても弱いもので、1960年代には完治する病だったんですね。それが、世間の偏見でこんなこじれてしまったようです。 やはり、国の責任は、まぬがれないでしょう。 あとがきは、川端康成氏が書いています。著者が手紙を書いて依頼をしたとのことです。 ルポルタージュ的な文章の書き方、豊かな情景描写、鋭い感性。彼の全集もあるそうですので、他の作品も読みたくなります。 |